Der 1977 geborene ägyptische Regisseur Marwan Hamed gibt dem Kino seines Landes ein Selbstbewusstsein zurück, das es seit langem verloren hatte und das auch dazu in der Lage wäre, einem internationalem Publikum einen unterhaltsamen Blick in die ägyptische Seele zu ermöglichen, wäre sein Werk nur irgendwo erhältlich.

Das Problem ist international. Der Bedarf an großem Kino ist unverändert vorhanden, die Zahl großer Regisseure wird jedoch immer kleiner. Spätestens mit dem Tod Stanley Kubricks endete für den Westen die Fähigkeit, epochale Werke auf Zelluloid zu verewigen, große Themen auf unnachahmliche Weise an den Zuschauer zu bringen. Was bleibt, sind effekthascherische und risikoscheue Massenproduktionen, die sich an ein halbstarkes Publikum richten, dem Qualitätskriterien zunehmend unbekannt sind.

Die verbliebenen bekannten Namen vermögen zwar für einzelne gelungene Momente auf bescheidenerer Ebene zu beeindrucken, wer sich jedoch alleine vor Augen führt, welch unerträglichen Kitsch Steven Spielberg aus Stanley Kubricks A.I. Artificial Intelligence gemacht hat, kann sich ein gutes Bild über das tatsächliche Talent beider machen. Prinzipiell tritt Spielberg seit seinen ersten filmischen Gehversuchen auf der Stelle und liefert nichts anderes mehr als Kinderkino für Kleingeister ab, woran auch das eine oder andere erwachsene Thema nichts zu ändern vermag.

Von arabischen Büchern wurde einst gesagt, sie würden in Ägypten geschrieben, im Libanon gedruckt und im Irak gelesen. Mit Filmen sah es ähnlich aus. Der ägyptische Film hat eine beeindruckend lange Tradition, von der im Westen kaum mehr als Omar Sharif bekannt ist. Das verwundert wenig, ist die filmische Sprache Ägyptens doch eine ganz andere als die des Okzidents, der in den wilden Sechzigern mit der Nouvelle Vague und anderen regionalen Strömungen bisherige Konventionen überwunden zu haben glaubte, um letzten Endes doch den so genannten Blockbustern US-amerikanischen Zuschnitts zu unterliegen, in denen sich Superhelden der Sinnlosigkeit die Klinke einer Tür geben, die besser geschlossen geblieben wäre.

Während Michelangelo Antonioni uns in Blowup (1966) oder Zabriskie Point (1970) mit auf eine intime Irrfahrt in die wilden Sechziger nahm und Stanley Kubrick mit dem Weltraumepos 2001 – A Space Odyssey (1968) oder dem Gesellschaftsepos A Clockwork Orange (1971) in eine nachdenkliche Trance versetzen konnte, kam aus Kairo Handfesteres. Die Zahl vor Gefühlen überbordender Dramen schien endlos und für Europäer war dies nicht immer auszuhalten. Wenn ein Großmeister des ägyptischen Films wie Youssef Chahine alle Register zog, flossen bei den einen die Tränen, während bei den anderen die Kopfschmerzen begannen. Tatort… Hauptbahnhof Kairo (1958) ist nur eines von vielen Beispielen dafür, dass in Ägypten große Gefühle und großes Kino ein und dasselbe sind.

Der Siegeszug des Fernsehens traf auch den ägyptischen Film mit voller Wucht und führte dazu, dass die Produktionen fürs breitere Publikum immer kitschiger und billiger wurden. Umso überraschender war daher das Auftauchen Marwan Hameds, dem gleich zu Beginn seiner Karriere mit Li Li (2001) ein überzeugender Kurzfilm gelang. Die Umsetzung einer Kurzgeschichte von Yusuf Idris handelt vom tiefreligiösen Sheikh Abd El Aal (Amr Waked), der im Herzen des alten Kairo als einziger guter Mensch umgeben von Drogenhändlern landet, die er wieder auf den Pfad der Tugend zurückzubringen gewillt ist, gleichzeitig aber Gefahr läuft, einer von ihnen zu werden.

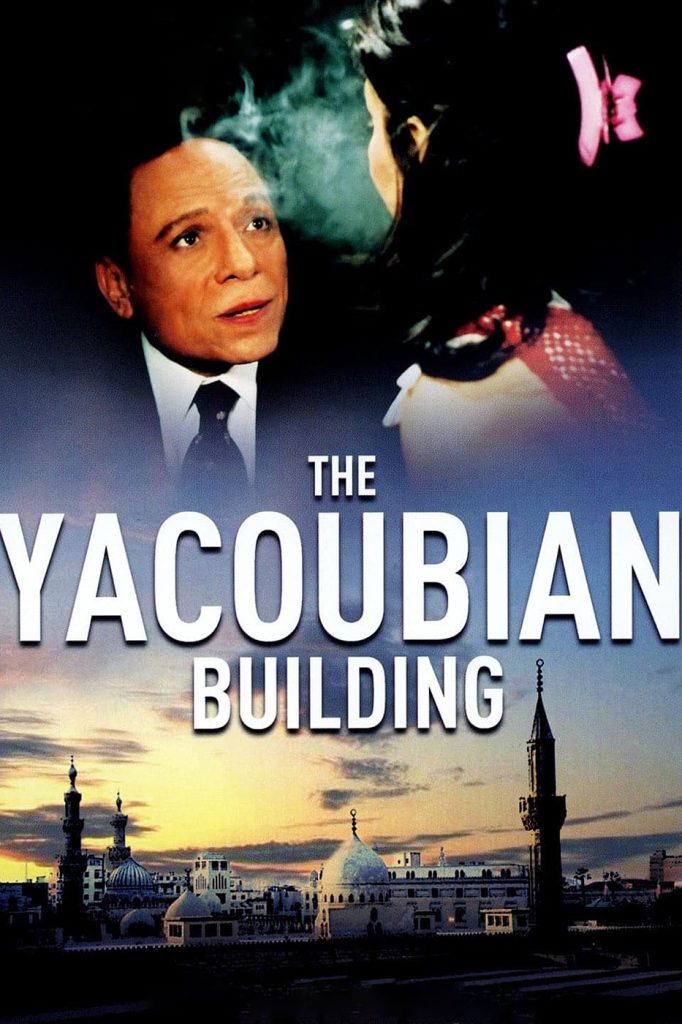

Richtig erfolgreich wurde Marwan Hamed 2006 mit The Yacoubian Building (عمارة يعقوبيان), basierend auf der in mehrere Sprachen übersetzten literarischen Vorlage Der Yacoubian-Bau von Ala al-Aswani. Für das Drehbuch zeichnete sein nicht minder bekannter Vater Wahid Hamed verantwortlich, der seit Mitte der Siebziger Dutzende Drehbücher verfasst hatte, mit Regisseuren wie Samir Seif, Sherif Arafa oder Atef El-Tayeb zusammenarbeitete und daher nur folgerichtig auch schon die Produktion von Li Li übernahm.

Vermittelt wird in über zweieinhalb Stunden ein frivol-intimes Kairo, kaum weniger als ein gleichzeitig abschätziger wie liebenswerter Querschnitt durch die ägyptische Bevölkerung anhand eines Hauses und dessen Bewohner. Getragen wird der Film von der Crème de la Crème ägyptischer Darsteller wie den aus zahlreichen Komödien bekannten Adel Imam sowie Yousra, Nour Al-Sherif, Khaled Saleh und Khaled Al-Sawy. Obgleich The Yacoubian Building wie das Buch ein großer Publikumserfolg wurde, blieb die Kritik aus konservativen Kreisen nicht aus, da einer der Handlungsstränge des Films die Geschichte eines Homosexuellen ist, der sich in einen Soldaten verliebt und daher dessen Frau und Kinder zum Umzug auf das Dach des ehrenwerten Hauses überredet, um dem Objekt seiner Begierde dauerhaft nah sein zu können.

1937 ließ Hagop Yacoubian, eine große armenische Persönlichkeit in Ägypten, ein Wohnhaus erbauen. Das Haus war im europäischen Stil gehalten und wurde von einem italienischen Ingenieur konstruiert. Yacoubian war so stolz auf sein Gebäude, dass er seinen Namen mit lateinischen Buchstaben in den Eingangsbereich eingraviert hatte. Das brandneue Gebäude wurde von Ministern, Großpaschas, Ausländern und sogar Juden bewohnt. Zwei von ihnen waren aus der berühmten Familie Nuseir. Das Dach war so groß, dass es darauf ein Zimmer für den Hausmeister und weitere kleine Räume gab, in denen unter anderem das Geschirr gespült wurde. Alles war so schön, das Land sah so schön aus. Und sogar das Gebäude war schön. Dann brach die Revolution aus und die Zeit der Paschas war vorbei. Als 1956 der Krieg begann, war das der Anfang vom Ende der Europäer und Juden in Ägypten. Sobald eine Wohnung während einer Reise des Besitzers leer war, wurde sie von einem hohen Offizier der Armee beschlagnahmt. Einige Frauen dieser Offiziere konnten sich ihrer Leidenschaft für die Geflügelzucht auf den Dächern nicht entledigen. Und die Zimmer wurden von den Bediensteten belegt. Auf diese Weise wurde die Verteilung der Bewohner gewiss verändert. Als Folge der Öffnungspolitik begannen sich die Straßen zu verändern. In der gesamten Region änderten sich die Aktivitäten der Geschäfte. Auch die Menschen veränderten sich. Und wie die Offiziere das Gebäude durcheinander gebracht hatten, als sie es betraten, war das Gebäude ruiniert, als sie es wieder verließen. Sie waren reich geworden und zogen nach Muhandisin und in die Stadt Nasr. Das Gebäude wurde für jeden geöffnet, der Geld besaß. Natürlich wurde die Verteilung der Bewohner erneut geändert. Das Dach wurde komplett besetzt, in jedem Zimmer wohnte eine ganze Familie. Nicht nur das Gebäude, sondern das ganze Land hatte sich verändert.

Einleitung von Omaret yakobean (عمارة يعقوبيان) aus dem Jahre 2006

Bedauerlicherweise leidet Omaret yakobean unnötig unter seiner kitschigen musikalischen Untermalung, ein Fehler, den Marwan Hamed in späteren Filmen zum Glück nicht wiederholte. Und während dieses Frühwerk noch bei weitem nicht die Qualität dessen erreichte, was in den weiteren Produktionen folgte, setzte Hamed doch ein deutliches Zeichen dafür, dass der ägyptische Film noch lange nicht tot ist.

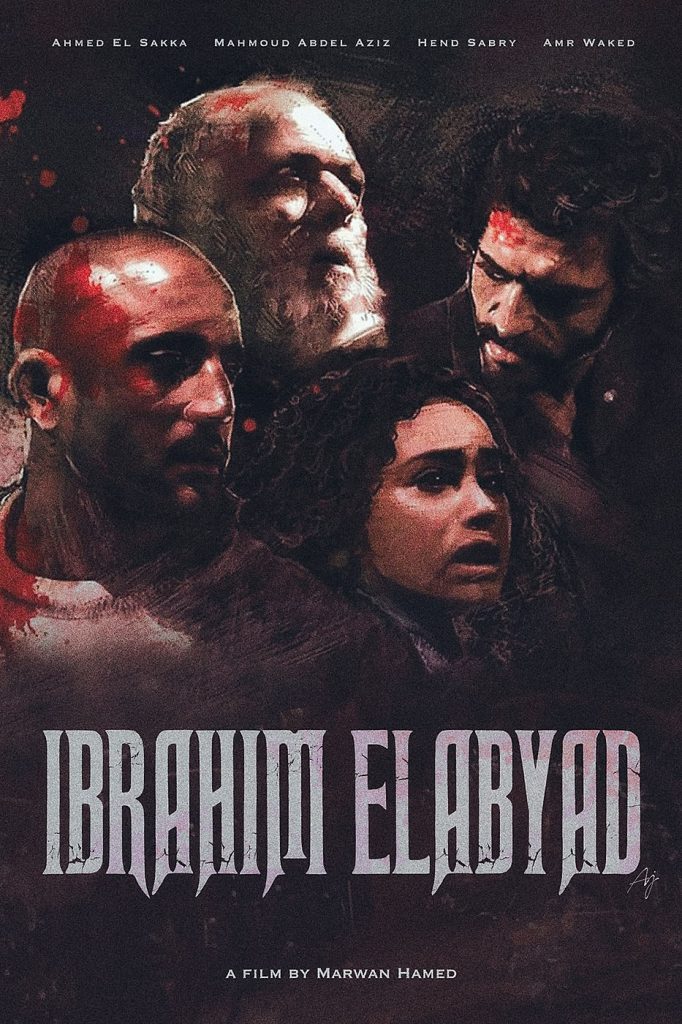

Der auf The Yacoubian Building folgende Streifen Ibrahim Labyad (2009) ist in seiner brutalen und unbarmherzigen Erzählweise nichts für schwache Gemüter. Der kleine Ibrahim Labyad muss tatenlos dabei zusehen, wie sein Vater von Abdul-Malek Zarzur (Mahmoud Abdel Aziz) ermordet wird und ist wild entschlossen, den Mord eines Tages zu rächen. Als auch seine Mutter stirbt, bleibt er schließlich allein im Dschungel der Slums des Kairoer Stadtrands zurück. Der Heranwachsende wird zu einem geschicktem Kämpfer und erwirbt sich den Ruf als einer der ruchlosesten Vollstrecker im kriminellen Reich des Mörders seines Vaters. Der Rachefeldzug endet jedoch mit der Erkenntnis Ibrahims, dass der Tod seines größten Widersachers ihm nur sein eigenes vertanes Leben vor Augen führt.

Marwan Hameds The Originals (2017) ist sein erster Ausflug in den phantastischen Film. Erzählt wird die Geschichte von Samir Elaiwah (Maged El-Kidwani), einem gelangweilten Familienmenschen, der über keinerlei Motivation oder Führungsqualitäten zu verfügen scheint. Der unauffällige Bankangestellte lebt mit seiner kaufsüchtigen Frau Mahitab und seinen nicht minder konsumorientierten Kindern Omar und Leila in einem komfortablen Wohnkomplex ein monotones Leben. Während seiner Tagträume sieht sich der übergewichtige Samir als erfolgreicher Sportler oder Sänger, folgt in der Wirklichkeit aber den Vorstellungen seines Umfelds. Erst denen seines Vaters, dann dem seiner Mutter, die ihm seine Frau vermittelte, dann denen seiner Kinder und am Ende denen seines Vorgesetzten. Er ist kaum mehr als eine gescheiterte Existenz der oberen Mittelklasse Ägyptens. Als er überraschend entlassen wird, gerät die Routine zum Albtraum. Schließlich erhält er auf seinem Smartphone die Botschaft einer mysteriösen Gruppe, die all seine Geheimnisse seit seiner Geburt zu kennen scheint. Er sieht sich gezwungen, deren Vertreter Rushdy Abaza (Khaled El-Sawi) zu treffen, der ihm einen abenteuerlichen Posten vorschlägt.

Schon der Anfang amüsiert, da wir wie in Kubricks 2001 – A Space Odyssey (1968) An der schönen blauen Donau hören, jedoch Geflügel im Supermarkt statt Raumschiffe im Weltall sehen. Die Filmsprache ist ausgesprochen modern und in Ägypten völlig unbekannt, die Hauptfiguren scheinen allesamt Schlafwandler innerhalb eines um sie herum unbemerkt entstandenen übertechnisierten Lebens zu sein und schreiten durch die Handlung wie der italienische Regisseur Gianni di Gregorio durch seine jeweiligen Werke. Leider hatte der Film das schwere Los, zum Fest des Fastenbrechens (Eid al-Fitr, عيد الفطر) im Anschluss an den Fastenmonat Ramadan zu erscheinen und enttäuschte daher ein Publikum, das zum so genannten Zuckerfest eher Unterhaltung und Entspannung sucht als Sozialkritik an einer gehobenen Gesellschaft westlichen Anstrichs, die im heutigen Ägypten noch immer eine Ausnahme darstellt. Dennoch ist der Film ein großer Spaß, obgleich sich manch Zuschauer natürlich fragen wird, was hinter alledem wohl stecken mag, was dann eher im Dunkeln bleibt. Im großen Ganzen liefert Hamed eine seltene filmische Erfahrung ab, in der die Nutzung moderner Technologie mit althergebrachten Ritualen problemlos zu verschmelzen scheint.

Diamond Dust (2018) erzählt die Geschichte des kleinen Apothekers Taha (Asser Yassin) und seinem durch tragische Umstände an den Rollstuhl gefesselten Vaters Hussein Hanafy El-Zahar (Ahmed Kamal). Völlig unerwartet wird der Vater Opfer des brutalen Schlägers El-Sirvis (Mohamed Mamdouh), was allen unverständlich erscheint. Es stellt sich heraus, dass der Vater des kleinen Apothekers über Jahrzehnte hinweg ein abenteuerliches Doppelleben führte, dessen Mission der Sohn nun fortzusetzen gedenkt.

Der Film beschreibt auf ungewöhnlich unterhaltsame Weise das Leben mehrerer Generationen von Ägyptern bis in die heutige Zeit und deren Kampf gegen allerlei Ungerechtigkeiten. Es ist schwer, dieses beeindruckende Beispiel moderner ägyptischer Kultur in eine kleine westliche Schublade zu zwingen. Die mysteriöse, dramatische, gewalttätige und gleichzeitig leichtfüßige filmische Erzählung Marwan Hameds überzeugt von Anfang bis Ende. Wir werden Zeuge von Verbrechen und deren Rache, perfekt gestellten Fallen und den spannungsgeladenen Minuten, die vergehen, bis deren Opfer lächelnd hineintappen. Neben jenen Augenblicken der Hochspannung gibt es zahlreiche Momente des Wohlempfindens, der Wut, wie auch der Genugtuung – und das alles in kaum zweieinhalb Stunden. Ein Film wie ein Lebensabschnitt.

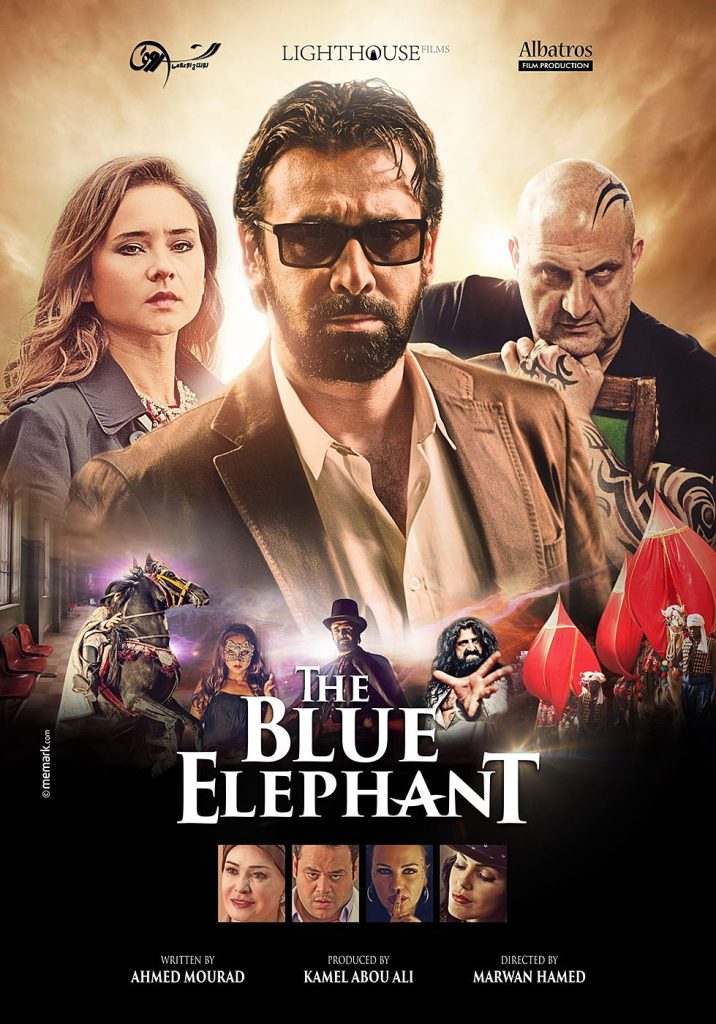

Die beiden Episoden The Blue Elephant (2014) und The Blue Elephant 2 (2019) stammen aus der Feder des ägyptischen Bestsellerautors Ahmed Mourad und sind mit kaum etwas anderem in der Welt des Films zu vergleichen. Marwan Hamed sprengt ganz beiläufig und mit scheinbar leichter Hand das Genre des dramatischen Psychokrimis und versieht es mit starken Elementen des phantastischen Films, dessen kaum mehr fassbare Handlungsstränge nur noch mit dem Drogenkonsum der Hauptfigur erschlossen werden können. Es fällt schwer, die unvergleichliche Atmosphäre der beiden blauen Elefanten zu beschreiben, als wäre alles eine unerklärliche Achterbahnfahrt unter Einfluss des Rausches, als ginge es um Leben und Tod im Vergnügungspark des Daseins, als stünden für gewisse Handlungsabläufe einfach nicht mehr die üblichen Mittel zur Verfügung.

Grob umrissen handelt die Geschichte von einem Psychiater, der seine Familie bei einem Autounfall verloren hat und leidlich zur Routine seiner Arbeit in einer psychiatrischen Klinik zurückzufinden imstande ist. Dort ist er gehalten, die Zurechnungsfähigkeit eines des Mordes beschuldigten Angeklagten festzustellen, was Auslöser einer düsteren Geschichte ist, die man im internationalen Horrorfilm derweil vergebens sucht. Geschickt wird mit der fließenden Grenze von Geisteskrankheiten zu falsch verstandener dämonischer Besessenheit gespielt, die man auch im katholischen Exorzismus findet, diesmal jedoch im zeitgenössischen Ägypten. Oder sind sind etwa doch teuflische Kräfte im Spiel und alle Wissenschaft dagegen hilflos? In den Hauptrollen sind Kareem Abdel Aziz, Nelly Kareem und Khaled Al-Sawy zu sehen. Gerüchten zufolge darf sich das Publikum in den nächsten Jahren auf einen dritten Teil freuen.

Hameds jüngster Film Kira & El Gin (2022) ist eher nicht für ein westliches Publikum entstanden, handelt er schließlich vom Widerstand gegen die britische Besatzung im Ägypten des frühen 20. Jahrhunderts, so wie in der Romanvorlage 1919 von Ahmed Mourad beschrieben. Der unter pandemiebedingten starken Verzögerungen erstellte antikoloniale Abenteuerfilm handelt von den finsteren Gesellen Ahmad Abdulhayy Kirah (Kareem Abdel Aziz) und Abdulqader Shahatah el-Gin (Ahmed Ezz) in ihrem Kampf gegen die britische Besatzung. Aus der Sicht des Verfassers dieses Beitrags ist dies der bislang konventionellste Film des Regisseurs, im deutschsprachigen Raum würde er wohl als Kintopp eingestuft. Marwan Hamed hat das Qualitätsniveau zwischenzeitlich recht hoch angesetzt, sodass ein patriotischer Publikumsfilm nach alledem, was er bislang ablieferte, enttäuschen muss. Dem Ego der Ägypter dürfte er dennoch gutgetan haben, an der Kinokasse wusste Kira & El Gin mit einem beachtlichen Einspielergebnis von über zwei Millionen Euro zu glänzen.

Immer wieder kritisiert Marwan Hamed Themen wie Extremismus, Polizeigewalt, Korruption und ein sich scheinbar selbst zerstörendes gesellschaftliches soziales Gefüge. Dennoch gelangen seine Filme in die ägyptischen Kinos, was vielleicht auch an seiner völlig ungewöhnlichen Erzählweise liegt, die trotz aller düsteren Themen Schwermut zu vermeiden weiß und das Land am Nil leidenschaftlich immer in den Vordergrund stellt. Wir freuen uns auf kommende Projekte wie die Blue Elephant-Fortsetzung, vor allem aber auch das geplante Porträt der unsterblichen ägyptischen Sängerin Umm Kulthum (أم كلثوم), dargestellt von Mona Zaki. Aufgrund ihrer enormen Popularität im Land (manche bezeichnen sie als „Ägyptens vierte Pyramide“) wäre kaum ein anderer Regisseur als Marwan Hamed dazu in der Lage, Kitsch zu vermeiden und die wahre Frau hinter der Stimme zu beschreiben. Man darf gespannt sein.

Es ist zutiefst tragisch, dass kaum einer der in diesem Beitrag erwähnten Filme außerhalb des Nahen Ostens erhältlich ist und es zudem keine deutsche Untertitelung gibt. Auf diese Weise entsteht immer wieder der Eindruck, als wären in Ägypten nur die Baumwollproduktion und der Tourismus erfolgreich. Über Jahre hinweg beherrschte US-Massenware auch in Ägypten die Leinwände, hatte allerdings weder mit dem Alltag noch der Mentalität der Bewohner des Landes etwas am Hut und vermittelte vor allem die gähnend langweilige Botschaft der universell unschlagbaren USA. Filme wie jene von Marwan Hamed sind auf kulturell-spiritueller Ebene wesentlicher Bestandteil eines neu erwachenden Ägyptens, das nicht zuletzt als direkter Nachbar des blind um sich schlagenden Israels gewillt ist, zunehmend seine eigenen Interessen zu vertreten.

David Andel